初中物理放大鏡成像原理是什么

時間:2024-11-30 00:29:12

最佳答案

初中物理中,放大鏡的成像原理是基于凸透鏡的成像特性。以下是放大鏡成像的基本原理:

1. 凸透鏡的基本性質:放大鏡實際上是一個凸透鏡,它能夠使通過它的光線會聚。凸透鏡有兩個焦點,分別位于透鏡的兩側,每個焦點到透鏡中心的距離稱為焦距(通常用 f 表示)。

2. 物體位置:當使用放大鏡觀察物體時,物體通常放置在透鏡的一側,且距離透鏡的距離(物距,u )小于透鏡的焦距(u < f )。

3. 成像原理:

- 當物體位于凸透鏡的焦點內(即物距小于焦距),透鏡不會在物體的另一側形成實際的圖像,而是形成虛像。

- 光線從物體出發,經過凸透鏡折射后,看起來好像是從透鏡另一側的一個點發出的,這個點就是虛像的位置。

- 虛像是正立的(即物體的上下方向不變),放大的(即虛像的大小大于實際物體的大小),并且是直視可見的,因為它是通過透鏡延長折射光線的反向延長線形成的。

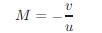

4. 放大效果:放大鏡的放大倍數( M )可以通過以下公式計算:

其中,v 是像距(對于虛像來說是負值,因為它是虛的),u 是物距(也是負值,因為物體位于焦點內)。由于|v| > |u| ,放大倍數 M 是正的,表示圖像被放大了。

5. 視覺舒適度:放大鏡的設計使得人眼可以輕松地觀察到放大的虛像,這對于觀察細小的物體細節非常有用。

總結來說,初中物理中放大鏡的成像原理是:當物體位于凸透鏡的焦點內時,透鏡會形成一個正立、放大的虛像,這個虛像使得我們可以更清楚地觀察物體的細節。

標簽: 放大鏡成像原理

相關推薦

猜你喜歡